Die Befreiung von Krakau

Die Befreiung Wiens im Jahr 1683, als polnische Truppen der österreichischen Hauptstadt zu Hilfe kamen, ist allgemein bekannt. Weniger bekannt ist jedoch die Tatsache, dass sich eine ähnliche Situation 26 Jahre zuvor ereignet hatte, als österreichische Truppen der ehemaligen Hauptstadt der Polnischen Adelsrepublik 1657 zu Hilfe kamen. Die Hauptrolle bei der Befreiung von Krakau spielte der österreichische Feldmarschall Melchior von Hatzfeldt. Er leistete Krakau einen ähnlichen Dienst wie Jan III. Sobieski beim Entsatz von Wien.

Krzysztof Korbiel

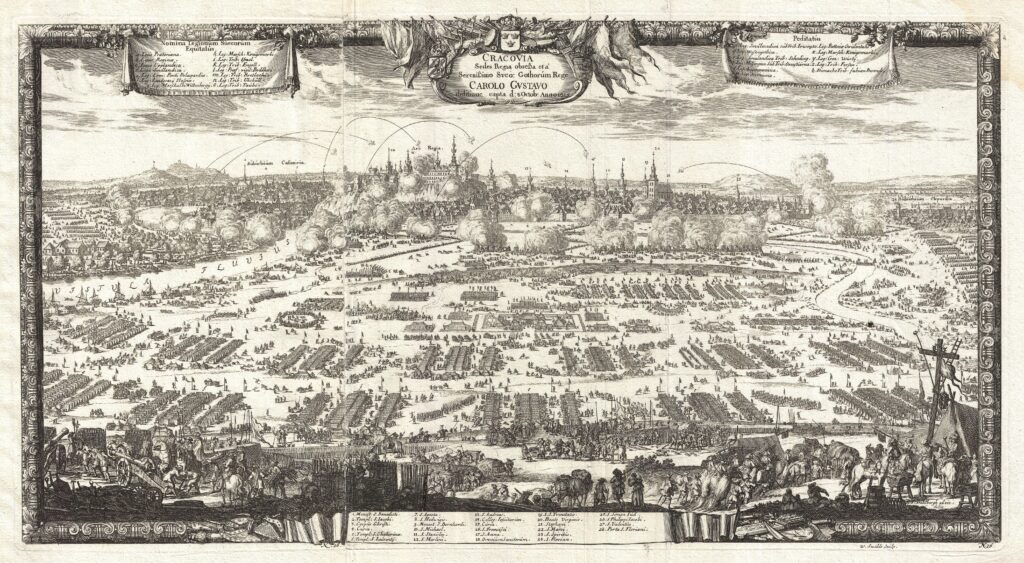

Die Jahre 1655-1657 waren für die Menschen in ganz Polen außergewöhnlich schwierig und hart. Am 21. Juli 1655 überschritt das schwedische Heer unter dem Kommando von Karl X. Gustav die Grenzen des Landes und löste jenen Krieg aus, der als „Schwedische Sintflut“ in die Geschichte einging. Es war für Polen eine Zeit des Heldentums, der Grausamkeit und des Verrates. Leider war Verrat unter dem Adel und der Armee, die unter dem Schutz des schwedischen Herrschers standen, ein alltägliches Phänomen. Der Krieg eskalierte und weitete sich 1656 international aus. Moskauer Truppen besetzten den größten Teil Litauens. Brandenburg und Siebenbürgen wollten sich der Teilung Polens anschließen. Ausländische Einheiten strömten nach Polen-Litauen wie eine tödliche Flut und brachten Tod, Plünderung und Zerstörung mit der Wucht einer Urgewalt. Große Teile des Landes fielen unerwartet schnell in schwedische Hände. Der polnisch-litauische Staat befand sich in einer dramatischen Situation. Warschau wurde kampflos aufgegeben.

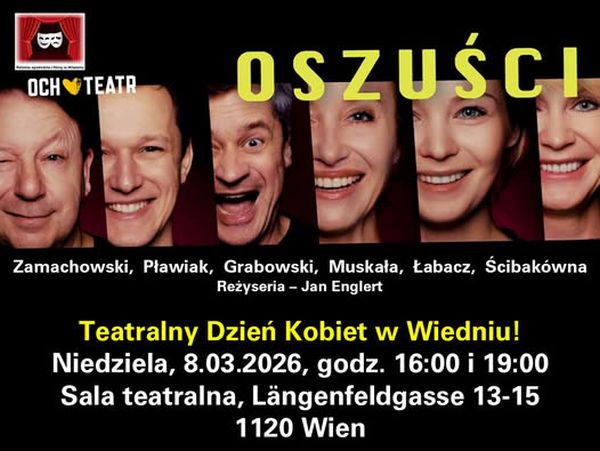

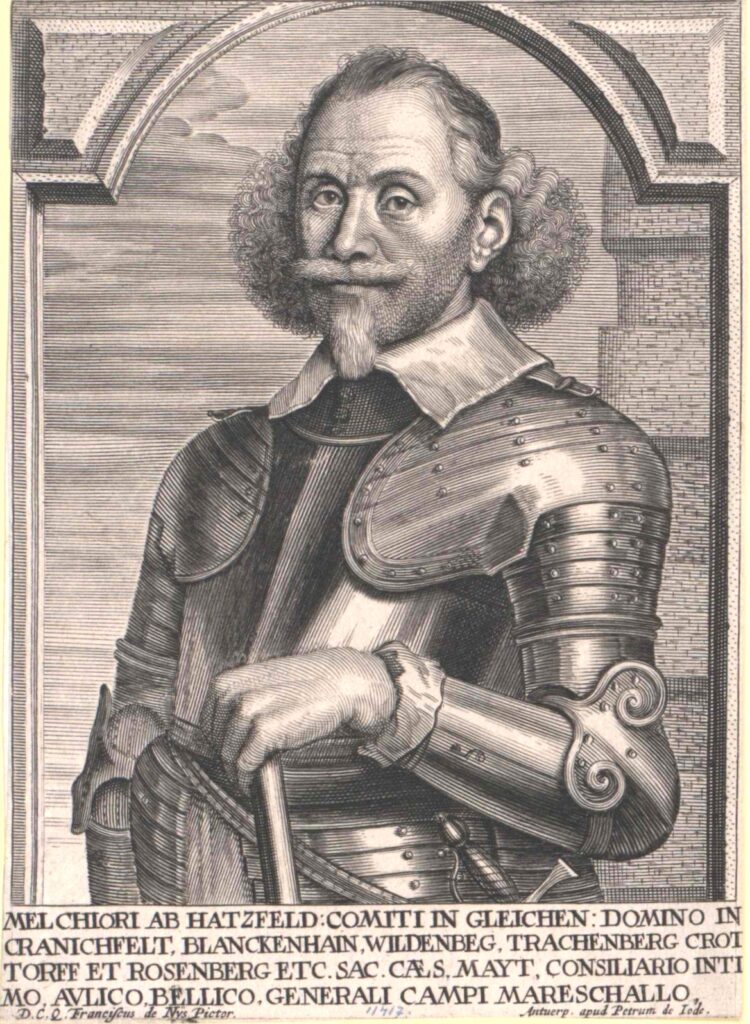

Der Österreichische Feldmarschall Melchior von Hatzfeldt

Fot.: Wikimedia Commons

Die Verteidigung Krakaus

Am 19. September 1655 traf König Johann II. Kasimir, der am 16. September 1655 in Żarnowo geschlagen worden war, an der Spitze eines großen Heeres in Krakau ein. Die Aufrechterhaltung der Disziplin unter dem teilweise demoralisierten Adel wurde zu einer gewaltigen Herausforderung, denn die Nachricht vom Herannahen der schwedischen Armee und deren anhaltenden Erfolgen verbreitete sich rasch. Der vom König zum Befehlshaber der Stadtverteidigung ernannte Kastellan von Kiew Stefan Czarniecki versuchte seine Aufgabe mit Würde zu erfüllen. Mit eiserner Konsequenz sorgte er für Ordnung in der Stadt, verhinderte Plünderungen und die Verbreitung einer feindseligen Stimmung im Land. Das war keine leichte Aufgabe, denn die Nachrichten von den Erfolgen der schwedischen Armee drangen nach Krakau, was sich negativ auf die allgemeine Moral auswirkte. Trotzdem versuchte Czarniecki, das Bürgertum und die akademische Jugend für die Verteidigung zu organisieren. Die 2.200 Soldaten der Stadtverteidigung wurden von 2.300 militärisch nicht ausgebildeten, aber begeisterten Bürgern und Studenten unterstützt. Aus strategischen Gründen ordnete Czarniecki die Verbrennung der Krakauer Vorstädte an.

Damals war Krakau die sogenannte Dreistadt Krakau, d. h., Krakau mit dem Wawel-Schloss und den Vororten Kazimierz und Kleparz. Krakau und Kazimierz waren von Verteidigungsmauern umgeben und bildeten ein riesiges Gebiet, das nicht leicht zu verteidigen war. Die Verteidiger wurden von den Truppen des Artilleriegenerals der Krone Oberst Fromhold Wolff unterstützt, die über 160 Geschütze verfügten.

Der König beschloss zunächst in Krakau zu bleiben, was durch seine entschlossenen Worte belegt wurde: „Da ich die Krone angenommen und geschworen habe, sie zu verteidigen, werde ich sie nur zusammen mit meinem Leben ablegen. Weil ich sie in Krakau angenommen habe, so will ich hier leben und sterben. Mögen die Bürger, die mich im Feld verlassen haben und aus den Reihen geflohen sind, auf mein Sterben in diesen Mauern blicken. Möge Gott meine demütigen Gebete erhören, und wenn sein Urteil unabdingbar ist, werde ich nicht ohne Ruhm sterben, denn ich werde in der königlichen Hauptstadt fallen”.

Nach einem siebentägigen Aufenthalt und dem inständigen Zureden der Senatoren verließ der König am 24. September 1655 nachts heimlich Krakau in Richtung der österreichischen Grenze. Er tat dies buchstäblich im letzten Moment, denn schon am nächsten Tag stand ein 14.000 Mann starkes schwedisches Heer unter dem Kommando von Karl X. Gustav vor den Stadtmauern.

Bereits am ersten Tag versuchten die Schweden die Stadt mit einem gezielten Angriff zu erobern, nahmen Kazimierz ein und versuchten, nach Krakau vorzudringen. Czarniecki hinderte sie daran. Die schwedische Armee begann eine Belagerung mit regelmäßigem Artilleriebeschuss. Die Verteidiger machten häufige Ausmärsche außerhalb der Mauern, um heftige Gegenangriffe zu starten. Die schwedischen Angriffe wurden tapfer abgewehrt. Während der Belagerung traf den Kommandanten Stefan Czarniecki eine Kugel aus einer Muskete und verwundete ihn.

Der schwedische König übergab das Kommando über die Truppen, die Krakau belagerten, an Arvid Wittenberg. Er selbst folgte mit einem Teil seines Heeres der polnischen Armee, in der Hoffnung, den polnischen König in einer offenen Schlacht zu schlagen. Am 3. Oktober 1655 besiegte das schwedische Heer unter Karl X. Gustav in der Nähe von Wojnicz das polnische Heer unter der Führung des Feldhetmans der Polnischen Krone Stanisław Lanckoroński. Die Nachricht von dieser Niederlage verbreitete sich schnell und ließ die Verteidiger zunehmend verzweifeln. Am 6. Oktober traf Karl X. Gustav mit seinen Hauptstreitkräften erneut in Krakau ein. Da die Angst vor der völligen Zerstörung der Stadt um sich griff, schwand die Hoffnung und der Glaube an die Sinnhaftigkeit weiterer Kämpfe, und es kam zur Kapitulation Krakaus am 13. Oktober 1655.

Sechs Tage später verließ Czarniecki mit 1.800 Soldaten und 12 Kanonen niedergeschlagen, aber unter ehrenhaften Bedingungen, die Stadt durch das Florianstor, nachdem er zuvor das Angebot des schwedischen Königs abgelehnt hatte, auf schwedischer Seite zu kämpfen. Schon bald sollten diese Soldaten Polen-Litauen von Nutzen sein. Am selben Tag zog der schwedische König Karl X. Gustav in Krakau ein, und für die Stadt begann der Schrecken einer fast zweijährigen Besatzung. Sie wurde von einem siebenbürgischen Kommando von 2.500 Soldaten unter der Führung des ungarischen Generals János Bethlen unterstützt.

Panorama von Krakau im historischen Moment des Widerstands gegen die Belagerung durch

Fot.: Creative Commons 4.0

Die Besatzung der Stadt

Das Jahr 1657 war ein besonderes Jahr in der Geschichte Krakaus. Zwei Jahre lang mussten die Bewohner bereits die immer schrecklichere schwedische Besatzung über sich ergehen lassen. Die Stadt, die vor der schwedischen Invasion ihre Blütezeit erlebt hatte, bot einen außerordentlich trostlosen Anblick. Das Bild des allgegenwärtigen Terrors und der Einschüchterung wurde durch die auf dem Hauptplatz von Krakau errichteten Galgen zusätzlich verstärkt.

Die schwedischen und siebenbürgischen Besatzer übertrafen sich gegenseitig an Grausamkeit und Plünderung und zwangen den Bewohnern hohe Abgaben auf. Sie perfektionierten das Prinzip „Der Krieg ernährt den Krieg”, zerstörten und plünderten Bürgerhäuser und Kirchen. Alles, was von Wert war, wurde ihre Beute. Es wurde geraubt, wie nie zuvor.

Die Krakauer Akademie und das Wawel-Schloss waren von den Plünderungen besonders stark betroffen. In wilder Raserei schändeten und plünderten die Söldner sogar Gräber und drangen in die königliche Schatzkammer ein. Viel fanden sie dort allerdings nicht, denn schon vor der Belagerung hatte der Marschall der Krone Jerzy Lubomirski die polnischen Krönungsinsignien und Wertsachen in eine Festung in der Zips gebracht und befohlen, sie im Schloss in Stara Lubovla zu verstecken. Er verbreitete das Gerücht, die Schatzkammer sei in der Burg Tenczyn versteckt. Wütend stürmten die Schweden unter dem Kommando von Kurt Christoph von Königsmarck die Festung Tenczyn, die von einer 300-köpfigen Garnison verteidigt wurde. Nach wiederholten Versuchen die Burg zu erobern, bot Königsmarck an, die Festung bei ehrenhaftem Abzug der Verteidiger zu übernehmen.

Der Kommandant der Tenczyn-Garnison Hauptmann Jan Dziula wusste, dass es keine Aussicht auf Hilfe gab und beschloss zu kapitulieren. Mit Fahnen und in voller Montur verließ die Besatzung die Burg. Die Schweden schlachteten jedoch die gesamte Besatzung ab und raubten die wehrlosen Bewohner bis auf ihr letztes Hemd aus. Am 18. Juli 1656 verließen sie die Burg, zerstörten sie und setzten sie in Brand.

Die Marschroute der schwedischen Armee war von Plünderungen und Gräueltaten gekennzeichnet. Das Schloss Wawel und die Kathedrale wurden acht Mal geplündert. Infolgedessen wurden 80 Fuhrwerke mit Beute abtransportiert. Alle Bürger, die dem schwedischen König nicht die Treue geschworen hatten, darunter viele Geistliche und Professoren der Krakauer Akademie, wurden gezwungen, die Stadt zu verlassen, wobei sie ihr gesamtes Hab und Gut zurücklassen mussten.

Der Österreichische Entsatz

Am 1. Dezember 1656 wurde ein Vertrag zwischen Kaiser Ferdinand III. und König Johann II. Kasimir unterzeichnet. Damit keimte Hoffnung in den Herzen der königstreuen Bürger auf. Im Rahmen der zwischen Polen und dem Habsburgerreich geschlossenen Verträge wurde ein 17.000 Mann starkes Verstärkungskorps unter Feldmarschall Melchior von Hatzfeldt zur Rettung Polens entsandt.

Ein gut ausgebildetes und kampferprobtes Heer mit reichlich Kriegserfahrung (ein Teil des Offizierskorps hatte am Dreißigjährigen Krieg teilgenommen) eilte zur Rettung der alten Königlichen Hauptstadt Polens. Angeführt wurde es von Feldmarschall Melchior von Hatzfeldt, der über umfangreiche militärische Erfahrung verfügte. Ende Juni trafen die ersten österreichischen Truppen in der Nähe von Krakau ein. Am 12. Juli 1657 erreichte Feldmarschall von Hatzfeldt mit seinen Hauptstreitkräften von Oppeln aus über Sławków, Bydlin und Wolbrom die Stadtmauern Krakaus. Zu diesem Zeitpunkt traf auch König Johann II. Kasimir mit der Polnischen Kronarmee aus Olkusz ein. Am 1. August 1657 war Krakau von allen Seiten umstellt, und die Artillerie begann mit einem systematischen Beschuss der Stadt. Die kaiserliche Kavallerie nahm die Vorstädte Podgórze und Płaszów ein.

Die Kriegswende schien sich zunehmend zugunsten Polens zu vollziehen. Die polnischen Truppen besetzten die Felder um den Vorort Kazimierz, während das österreichische Heer die Gebiete zwischen Łobzów und Dąbie einnahm. Der Kampfgeist und Glaube der Angreifer an den Sieg wuchsen von Tag zu Tag. Die österreichisch-polnische Belagerung der Stadt gewann an Stärke.

Am 14. August traf eine Botschaft des Fürsten Georg II. Rákóczi in Krakau ein: Er befahl den siebenbürgischen Streitkräften, sich zurückzuziehen, die daraufhin am 18. August die Stadt verließen. Das erschütterte den Kampfgeist der Besatzer erheblich. Der Befehlshaber der schwedischen Besatzungstruppen, General Paul Wirtz, versuchte noch, einen politischen Keil zwischen den österreichischen Feldmarschall von Hatzfeldt und den polnischen König zu treiben. Er schickte einen Gesandten zu Hatzfeldt mit einem Schreiben, in dem er darum bat, die kaiserlichen Truppen von der Belagerung Krakaus abzuziehen, da der Hauptfeind des Kaiserreichs, Fürst Georg II. Rákóczi, seine Armee aus Krakau abgezogen hatte. Feldmarschall Hatzfeldts Antwort fiel kurz aus: „Ich wurde von meinem Kaiser hierhergeschickt, um zu dienen und dem Befehl des polnischen Königs Folge zu leisten”.

Das war nicht die Reaktion, die der schwedische General erwartet hatte. In den Reihen seines Heeres machten sich zunehmend Mutlosigkeit und schwindende Disziplin bemerkbar. Schweren Herzens und wütend auf seinen einstigen siebenbürgischen Verbündeten beschloss General Wirtz, in Verhandlungen zu treten.

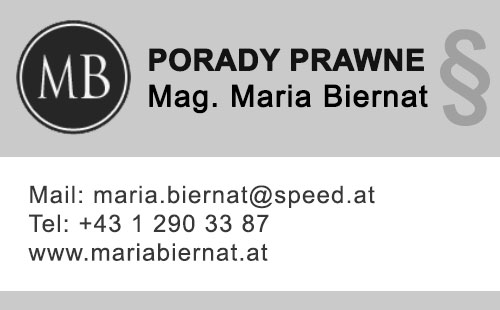

Die Grabkapelle von Melchior Graf von Hatzfeldt in der Bergkirche Laudenbach

Fot.: Creative Commons 4.0

Rückzug der Schweden

Am 23. August 1657 wurden die Kapitulationsverhandlungen abgeschlossen. Am selben Tag rückte die polnische Infanterie in Kazimierz ein, und österreichische Truppen besetzten die Bastionen und das Gebiet um das Florianstor. Die Schweden verließen die Stadt unter ehrenhaften Bedingungen und ließen 150 Kanonen mit Munition sowie Fahnen zurück. Bedauerlicherweise hinderte sie niemand daran, die 362 Fuhrwerke samt geplünderter Beute mitzunehmen. Sie hinterließen eine Stadt, die aussah, als hätte sich eine apokalyptische Vision erfüllt.

Das schwedische Heer, das nach dem Dreißigjährigen Krieg vollkommen demoralisiert war, plünderte buchstäblich alles, was irgendeinen Wert hatte. Sie raubten Regalien, Gemälde, Schmucksammlungen, Tafelsilber, Ornate, Orgeln, Leuchter, Büchersammlungen, Gewänder, Tierfelle, Militaria, Fahnen, Zelte, Wandteppiche, Schalen, Krüge, Glocken und sogar Marmorbüsten. Am 30. August 1657 verließ der letzte schwedische Soldat Krakau.

Am 4. September um 11 Uhr vormittags zog König Johann II. Kasimir von Polen mit Königin Ludwika Maria Gonzaga und dem gesamten Hofstaat unter Glockengeläut und Kanonensalven in Krakau in die verwüstete und von den Besatzern geplünderte Burg am Wawel ein. Das stattliche Gefolge wurde vom Korps des Feldmarschalls Hatzfeldt angeführt. In der Wawel-Kathedrale bekreuzigte sich der König vor dem Hauptaltar und dankte Gott für seine glückliche Rückkehr in die Stadt, die er vor nicht allzu langer Zeit hatte verlassen müssen. Der päpstliche Nuntius, Erzbischof Pietro Vidoni, zelebrierte eine Messe, bei der alle den Lobgesang Te Deum anstimmten.

Leider mischte sich in die Freude über den Sieg auch Trauer und Bestürzung über den äußerst deprimierenden Zustand Krakaus. Die Stadt war verwüstet, viele Gebäude waren durch Geschosse zerstört oder beschädigt worden. Die Vorstädte Krakaus sowie die umliegenden Dörfer, Schlösser und Gutshäuser waren völlig niedergebrannt und entvölkert. Das Königsschloss Wawel war zerstört und bis auf die Grundmauern geplündert. Ebenso die Gräber in der Gruft der Wawel-Kathedrale. Die meisten der geplünderten Schätze verschwanden unwiederbringlich oder wurden von den schwedischen Räubern eingeschmolzen.

Am 10. September 1657 verließ die kaiserliche Hauptstreitmacht, die rund 15.000 Mann zählte und zur Rettung des besetzten Krakaus und seiner Einwohner gekommen war, die Stadt und begab sich nach Thorn, um dort an der Belagerung teilzunehmen. Eine österreichische Garnison von 2.000 Infanteristen und 300 Kavalleristen blieb zusammen mit der Kronarmee in Krakau. Der König ersuchte die Bevölkerung der Stadt, die Befreier zu versorgen und zu verpflegen: „Ich wünsche nicht, dass diese Fremden, die uns und unserem Land zu Hilfe kamen, Hunger leiden müssen.“

Das gemeinsame Vorhaben der Befreiung der alten Königlichen Hauptstadt – eine Tat, getragen von der wunderbaren Soldatenbruderschaft und dem Zusammenhalt auf dem Schlachtfeld zweier verbündeter Armeen, der österreichischen und der polnischen – endete mit einem Erfolg.

Der wichtigste Österreicher beim Entsatz

Feldmarschall Melchior von Hatzfeldt stammte aus einem alten deutschen Adelsgeschlecht, dessen Wurzeln bis ins 10. Jahrhundert zurückreichen. Ursprünglich war ihm eine geistliche Laufbahn vorherbestimmt gewesen, weshalb der junge Hatzfeld eine umfassende theologische Ausbildung durchlief und den Titel eines Diakons erlangte. Nach seinem Studium beschloss er jedoch, einen anderen Lebensweg einzuschlagen und trat in die kaiserliche Armee ein. Unter dem kaiserlichen Banner stieg er in den Offiziersrängen auf und durchschritt eine lange sowie beschwerliche militärische Laufbahn.

Während der „Schwedischen Sintflut“ war er bereits nicht mehr im aktiven Dienst. Zuletzt hatte er das Oberkommando über das kaiserliche Heer inne, das er 1643 übernommen hatte. Im Dreißigjährigen Krieg geriet er nach der verlorenen Schlacht bei Jankau in schwedische Gefangenschaft. Nach seiner Freilassung beendete er im Alter von 52 Jahren seinen Militärdienst. Die Jahre in schwedischer Gefangenschaft und die Kriege hatten ihn schwer gezeichnet.

Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er im Dienst, sodass ihm wahrscheinlich die Zeit und die Gelegenheit fehlten, eine eigene Familie zu gründen. Der Feldmarschall führte ein ruhiges Leben auf seinem Landgut in Trachenberg, das er von Kaiser Ferdinand III. als Zeichen der Anerkennung für seine treuen und heldenhaften Dienste erhalten hatte. Als das schwedische Heer in Polen wütete, war Hatzfeldt 64 Jahre alt und von zunehmend schwacher Gesundheit. Doch der Kaiser erinnerte sich an seine umfangreiche Kriegserfahrung. Der kaiserliche Befehl schien für den betagten Feldmarschall eine Herausforderung und zugleich die letzte Mission seines Lebens zu sein – möglicherweise auch die Krönung seiner langen Militärlaufbahn. Trotz seines Alters gelang es ihm, voller Elan und jugendlicher Tatkraft in kürzester Zeit ein auserlesenes und erfahrenes Offizierskorps zusammenzustellen. Unter den Befehlshabern seiner Einheiten befanden sich berühmte Persönlichkeiten aus dem Dreißigjährigen Krieg wie der kaiserliche General Raimondo Montecuccoli oder der herausragende deutsche Feldherr Johann von Sporck. Insgesamt bestand Hatzfeldts Korps aus 12 Kavalleriekompanien, 12 Infanterieregimentern und zwei Dragonerregimentern, was eine Truppenstärke von etwa 17.000 Mann ergab.

Nach dem siegreichen Krakau-Feldzug übergab der Feldmarschall, dessen Gesundheitszustand sich zunehmend verschlechterte, das Kommando über die gut organisierte und straff geführte Armee an General Raimondo Montecuccoli und begab sich selbst nach Powitzko, wo er, bereits stark angeschlagen und erschöpft, an Typhus erkrankte. Unglücklicherweise gelang es ihm nicht mehr, sich zu erholen. Am 9. Jänner 1678, nur wenige Monate nach dem Sieg von Krakau, starb Feldmarschall Hatzfeldt im Kreise seiner Familie und Freunde in seinem geliebten Powitzko.

Die feierliche Beisetzung fand in Trachenberg statt, das zu seinem Anwesen gehörte. Zehn Jahre später wurde der Zinnsarg mit seinen sterblichen Überresten von seinen Erben nach Prusitz überführt und in einer Kapelle an der Stadtpfarrkirche in Prausnitz in Niederschlesien beigesetzt. Einen prominenten Platz auf seinem Marmorgrabmal nimmt ein Schild mit dem Wappen Krakaus ein, der Stadt, deren Befreiung der krönende Abschluss seines Lebensweges war.

Das prächtige Grab des Marschalls befindet sich in Prausnitz, in der Nähe von Wrocław. Gemäß seinem letzten Willen wurde sein Herz in einem Zwillingssarkophag in der Kirche Unserer Lieben Frau von den Schmerzen im 700 km entfernten Laudenbach in Baden-Württemberg, beigesetzt, während sein Leichnam in Prausnitz ruht. Die Skulpturen auf den Gräbern zeigen Szenen aus dem Leben des Feldmarschalls. Er ist in einer Rüstung dargestellt, was den Eindruck erweckt, er ruhe sich nur aus und sei jederzeit bereit, sich zu erheben und auf dem Schlachtfeld zu kämpfen. An den Seiten der Grabstätte befinden sich Abbildungen mit Schlachtszenen. Auf dem Deckel des Laudenbacher Sarkophags ist seine letzte Schlacht abgebildet, zusammen mit der Inschrift CRACCAW.